STEC-Bakterien – gefährlich auch für uns!

2024 wurden bei einem bundesweiten Monitoring in über 30 Prozent untersuchter Reh-Proben Shigatoxin-bildende Darm-Bakterien (STEC) nachgewiesen – eine gefährliche Zoonose, die um sich greift.

Bei jagdbarem Wild kommt es häufig zum Nachweis von Krankheitserregern, die Zoonosen hervorrufen können – also auch auf Menschen übertragen werden können. Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Personen mit geschwächtem Immunsystem sind dadurch besonders gefährdet.

Nach aktuellen Fällen von EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli) in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wird immer wieder diskutiert, inwieweit Wildbret eine mögliche Eintragsquelle darstellt. STEC sind Escherichia coli (=Darm)-Bakterien, die bestimmte Gifte bilden. Diese sog. Shiga-Toxine (starke Zellgifte) können bei Menschen zu schweren Erkrankungen wie Bauchschmerzen, Erbrechen, blutigem Durchfall bis zum Nierenversagen führen.

In seiner aktuellen Veröffentlichung vom 5. August 2025 über STEC und EHEC-Infektionen durch Lebensmittel berichtet das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weiter, dass STEC-Darmbakterien auch in 40 Prozent (!) der Losung von Rehen festgestellt wurden. Im Vergleich dazu finden sich bei etwa 20 - 25 Prozent der Mastrinder u. -kälber positive Proben, während nur bei 2 - 3 Prozent der Rindfleisch-Proben STEC nachgewiesen werden. Allerdings werden trotz des deutlich höheren Nachweises von STEC-Bakterien in Wildfleisch (v. a. beim Reh) eher selten von STEC-Infektionen oder Krankheitsausbrüchen durch Verzehr von Wildfleisch berichtet. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich vielseitig, wie eine geringere Konsumhäufigkeit und Vertriebsweite sowie andere STEC-Typen. STEC-Bakterien kommen in der Regel im Darm von Wiederkäuern natürlich vor, ohne dass die Tiere daran erkranken. Verschiedene Studien konnten bei verschiedensten Wildwiederkäuern immer wieder STEC bei klinisch gesunden Tieren nachweisen. Dabei wird der Einfluss bestimmter Faktoren wie Stress (Bejagungsart, Jahreszeit), Besatzdichte, Ernährungszustand und Co-Infektionen mit Parasiten immer wieder diskutiert. Besonders abgemagerte und vorerkrankte Individuen scheiden STEC aus. Eine Anreicherung der Bakterien in der Umwelt ist möglich, weshalb gemeinsam mit Nutztieren genutzte Weideflächen und Fütterungen das Risiko einer Erreger-Übertragung mit sich bringen.

Was Jäger beachten müssen

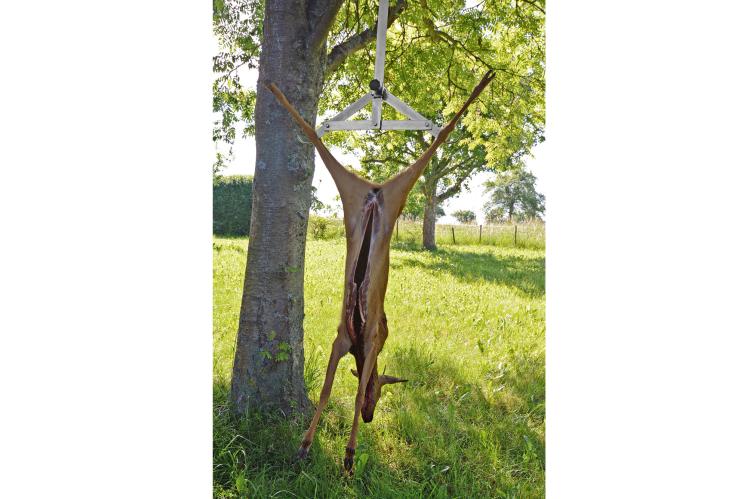

Menschen infizieren sich durch die orale Aufnahme mit STEC. Der häufigste Infektionsweg ist der Verzehr kontaminierter Lebensmittel (z. B. Reh-Fleisch). Aber auch der nicht hygienische Umgang mit kontaminierten Lebensmitteln (z. B. eine Übertragung durch verunreinigte Hände in den Mundbereich) kann zur Infektion führen. Dieses kann beim Aufbrechen, Zerwirken und Zubereiten von Wild erfolgen. Vom Zeitpunkt einer Infektion bis zum Auftreten erster Krankheitsanzeichen vergehen im Durchschnitt drei bis vier Tage. Zur Vermeidung von Infektionen mit zum Teil lebensbedrohlichen Zoonosen sind beim Versorgen von Wild grundsätzlich folgende Hygiene-Maßnahmen einzuhalten:

• Tragen von Einmal-Handschuhen

• Reinigung u. Desinfektion von Messern, Schneidebrettern u. anderen Materialien nach der Verwendung

• ausschließliche Verwendung von Wasser mit Trinkwasser-Qualität

Da STEC-Bakterien im Darm vorkommen, sind diesbezüglich ganz besonders folgende Hygiene-Maßnahmen bei der Versorgung von Wild umzusetzen – maßgeblich geht es darum, den Kontakt des Wildbrets mit Magen-Darminhalt zu vermeiden:

• keine Verletzung und damit Eröffnung des Magen-Darm-Traktes,

• beim Ringeln den freigelegten Enddarm etwa 1 - 2 cm unterhalb des Waidlochs fest verschließen (z. B. mit Haushalt-Clips). Dort den Enddarm abschärfen und Rest-Enddarm mit Waidloch entsorgen, dann erst den verschlossenen Darm ins Becken schieben,

• Achtung bei der Verwendung von Kunststoff-Darmauslösern („Ringelhilfen“), da sie einen geöffneten Darm hinterlassen,

• nach dem Ringeln o. sonstiger Berührung von Magen-Darminhalt sind Einmal-Handschuhe zwingend zu wechseln,

• Wildbret nach Waidwund-Schüssen auf jeden Fall nur durcherhitzt (über 70 °C) verzehren, da eine Kontamination der Muskulatur mit schädlichen Bakterien nie auszuschließen ist,

• keine abgemagerten o. krank erscheinende Individuen der Lebensmittel-Kette zuführen.

Fazit: Nachgewiesene Vorkommen verschiedener Zoonose-Erreger im Wild wie STEC-Bakterien, aber auch Brucellen, Tularämie-Erreger, Salmonellen, Trichinen, Dunker‘scher Muskel-Egel oder Hepatitis E-Viren sollten für jeden Jäger Anlass sein, Hygiene-Maßnahmen beim Aufbrechen, Zerwirken und Zubereiten von Wild strikt umzusetzen. Die sicherste Zubereitungsart ist das Durch-Erhitzen (mind. 70°C), um mögliche Infektionen durch den Verzehr von Wildbret zu vermeiden, dies sollte auch bei der Abgabe von Wild an Dritte mitgeteilt werden. Darüber hinaus muss uns Jägerinnen und Jägern immer bewusst sein, dass wir bei der Abgabe von Wild(bret) an Dritte nach EU-Lebensmittelrecht automatisch Lebensmittel-Unternehmer sind – und als diese für die Sicherheit des Wildbrets verantwortlich sind. Wir dürfen nur sichere Lebensmittel, von denen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgehen kann, an Dritte abgeben – bei Verstößen sind wir haftbar. Dr. Michael Schürmann (LJV NRW), Dr. Luisa Fischer, Forschungsstelle für Jagdkunde u. Wildschadenverhütung, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Pützchens Chaussee 228, 53229 Bonn, Mail: luisa.fischer@lanuv.nrw.de